筋トレや健康維持のために、毎日プロテインを飲んでいる人が増えてきましたが、

2025年1月にCNNニュースで「プロテインに重金属が含まれている」という報告が話題になりました。

私の飲んでいるプロテインは大丈夫?

と不安になりますよね。

私も今まで飲んでいたプロテインから別の商品へ変えました

今回は何が問題だったのかを解説し、検査で安全性が確認されたプロテインを紹介します。

問題の概要

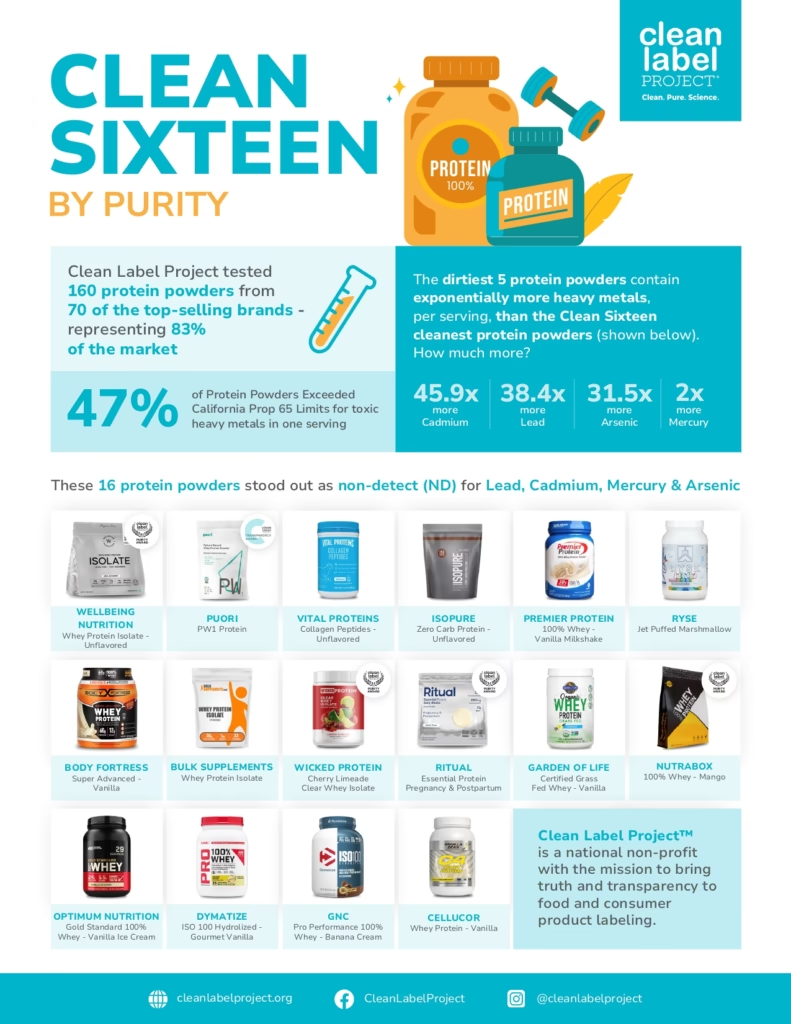

クリーンラベル・プロジェクトの検査

クリーンラベル・プロジェクトが検査したプロテインパウダーは、ヒ素、カドミウム、鉛、水銀の含有量において、多くの項目で良好な結果を示しました。しかし、製品の47%は、カリフォルニア州プロポジション65を含む、連邦または州の安全基準を少なくとも1つ超過し、サンプルの21%はカリフォルニア州プロポジション65の基準値の2倍を超えました。

検査の内容を要約すると

市販のプロテインパウダーの一部から、鉛やカドミウムが基準値を超えて検出された

特に植物性やオーガニック、チョコレート味の製品で多く検出された

なぜプロテインから重金属が検出されるのか?

- 原材料の栽培土壌が汚染されている

- 牛が食べる草に重金属が含まれている

- 製造・加工過程で金属が混入する

- 製造国や品質管理体制の甘さ

植物性原料(大豆、米、豆類など)は、土壌から鉛やカドミウムなどの重金属を吸収する性質があります。

特に、鉱業や産業廃棄物、一部の農薬や肥料によって汚染された土壌で栽培された場合、重金属の含有量が高くなります。

また、チョコレート味の製品では、カカオ自体が重金属を含むことがあり、特にダークチョコレートではその傾向が強いとされています。

つまり、どんなに「体に良いもの」として売られていても、製造の背景次第では有害物質が混じることがあるということです。

プロテインに含まれる「重金属」とは?

そもそも重金属って何?なぜ問題なの?

重金属とは、鉛(Pb)・ヒ素(As)・カドミウム(Cd)・水銀(Hg)などの有害金属のことです。

人体にとってはごく微量でも毒性があるとされ、特に神経系や腎臓、肝臓への悪影響が懸念されています。

これらは空気中や水・土壌中にも存在し、食物連鎖の中で私たちの体に取り込まれることがあります。

重金属の健康被害は?鉛・ヒ素・カドミウムなどの影響

- 鉛(Pb):子どもの知能低下、成人では神経障害や高血圧

- ヒ素(As):発がん性、皮膚障害、胃腸障害

- カドミウム(Cd):腎機能障害、骨粗しょう症

日常的に飲むとどうなる?積み重なるリスク

1回の摂取で即健康被害が出るわけではありませんが、毎日飲む人ほど「知らずに積み重ねてしまうリスク」があります。

特にダイエット中や運動習慣のある方は摂取頻度が高くなるため、「安全性」にこだわることが大切です。

どのプロテインが危険?検査結果でわかったこと

公開された検査データ

アメリカの非営利団体「クリーンラベル・プロジェクト」は、市販されている160種類のプロテインパウダー(70ブランド以上)を対象に、有害な重金属(鉛・カドミウム・ヒ素・水銀)の量を独自に検査しました。

その結果、約47%の製品がカリフォルニア州の法規制の上限値を超えて重金属が見つかりました。

さらに、最も重金属汚染が少なかった16製品と比べて、ワースト5製品では以下のような差がありました。

| 重金属 | 含有量の比較 |

|---|---|

| カドミウム | 約45.9倍 多い |

| 鉛 | 約38.4倍 多い |

| ヒ素 | 約31.5倍 多い |

| 水銀 | 約2倍 多い |

含有量が多かった製品の商品名は公表されていません。

意外だったのが、オーガニックの植物性プロテインでも、重金属の含有量が多かったことです。

オーガニック製品だからといって、安心安全ではありません。

重金属汚染が少なかった16製品

クリーンラベル・プロジェクトでは、重金属汚染が少なかった16製品をピックアップして掲載しています。

日本で買える検査で安全性が確認されたプロテイン5選

16製品の中でも、一部の商品は日本でも購入できます。

下記が日本でも購入できるプロテインです。

まとめ|プロテインは正しく選べば怖くない

知識を持って、自分の健康を守ろう

「プロテイン=危険」ではありません。

問題なのは、“中身を知らずに選ぶ”こと。

毎日飲むものだからこそ、安全性の基準を持って選ぶことが大切です。

安心して使うために、定期的な見直しも忘れずに

健康のために取り入れているプロテインで、逆に体を壊してしまったら本末転倒です。

たまには製品の成分や企業姿勢を見直しながら、賢く安全なプロテイン生活を送りましょう。